Nei giorni scorsi, leggendo il libro dell’alpinista americano Ed Viesturs sul K2 e intervistando il suo autore, mi sono ritrovato davanti a Fritz Wiessner, uno straordinario personaggio dell’alpinismo. Arrivato negli States da giovane, diventato cittadino americano per allontanarsi dalla Germania nazista, nell’estate del 1939 avrebbe potuto raggiungere la cima del K2, cambiando la storia dell’alpinismo.

Prima e dopo, è stato protagonista dell’arrampicata sull’arenaria dell’Elba e dell’alpinismo in Dolomiti, nell’Est degli Stati Uniti e dell’Alaska. La sua vittoria del 1937 sulla Devil’s Tower in Wyoming è passata alla storia. Ecco la mia intervista a Wiessner, scritta nel 1987 per la Rivista della Montagna, e ripresa nel mio “Incontri ad Alta quota, pubblicato da Corbaccio nel 2017.

La storia dell’alpinismo è stata sul punto di cambiare il 19 luglio del 1939, quando le prime ombre della sera iniziavano ad allungarsi intorno al K2. Due uomini, in quel momento, erano oltre gli 8400 metri di quota, sulle difficili rocce a sinistra del canalone dove passa oggi la via normale di salita alla vetta.

Fritz Wiessner, 39 anni, tedesco di Dresda trasferitosi da una decina d’anni negli USA, era a dieci metri dalla fine delle rocce, assicurato a un buon chiodo. Subito dopo iniziavano i facili pendii di neve della cresta che conduce alla vetta.

“No sahib, tomorrow!”, la voce di Pasang Lama fu come una frustata per Wiessner, che era già in moto per superare il passaggio. Lo sherpa, il sirdar della spedizione, aveva paura del freddo, e degli spiriti in agguato di notte sulla seconda vetta della Terra.

“Pasang era irremovibile, ho avuto la tentazione di slegarmi e di andare in vetta da solo” racconta oggi Fritz Wiessner. “Ma lasciare un compagno di cordata è una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Il tempo era perfetto, ero convinto di poter provare di nuovo, siamo scesi”.

Poi la voce di Wiessner si incrina, il rimpianto diventa palese. Non sarebbe mai tornato a quella quota sul K2. Il successo a portata di mano si sarebbe trasformato in tragedia. In quella spedizione non c’erano respiratori e ossigeno in quella spedizione.

Era stato Wiessner, fortissimo fisicamente oltre che arrampicatore di gran classe, a tracciare la via dalle morene del ghiacciaio Godwin Austen fino all’ultimo campo. Gli altri alpinisti non si erano acclimatati, oppure non valevano molto. Se avesse raggiunto la cima, avrebbe compiuto un exploit in anticipo di un decennio sulla storia.

La tragedia del ritorno (morirono l’americano Dudley Wolfe e tre sherpa), l’ostilità dell’American Alpine Club, allo scoppio della guerra, nei confronti di un alpinista tedesco che era diventato cittadino degli USA, hanno contribuito a mettere in disparte quella impresa di Fritz Wiessner. Gli altri exploit di quest’uomo rimangono tutti. Sparsi tra l’arenaria della valle dell’Elba, la dolomia delle Odle, il granito dello Stato di New York e la roccia vulcanica del Wyoming.

Wiessner sta per compiere 87 anni, ma arrampica ancora sul quarto grado. Ero a New York, dovevo andarlo a trovare nel gelido inverno del Vermont. “Mi dispiace, vado a sciare con mio figlio in Colorado” mi ha detto per telefono, “proviamo a incontrarci in Europa”.

Mi ha telefonato da St.-Paul-de-Vence, nell’entroterra di Nizza, mi sono precipitato. E tra gli ulivi della Provenza Herr Fritz, Mister Wiessner da quando vive negli States, è diventato un inedito Monsieur Visnèr. Prima di salutarmi, dopo la chiacchierata di cui leggerete tra poco, ha voluto mostrarmi le pareti calcaree del Baou-de-St.-Jeannet, indicandomi le vie che aveva salito negli ultimissimi anni.

La storia di arrampicatore e alpinista di Fritz Wiessner inizia tre quarti di secolo fa. Da ragazzo, nei primi anni del Novecento, scopre le pareti di arenaria della valle dell’Elba, a portata di mano da Dresda, superando difficoltà oltre il sesto grado. Dopo la Grande Guerra, apre sulla Furchetta e sul Pelmo delle vie che hanno fatto la storia delle Dolomiti. Poi arrivano le falesie dell’Est degli Stati Uniti, le vette più difficili dell’Alaska, la sfida del 1939 sul K2.

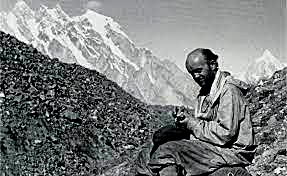

Quando lo incontro in Provenza, Fritz Wiessner ha un’aria da folletto buono. Piccolo, sorridente, con le spalle larghe e le mani grandi. Chi lo conosce dice che quell’aria l’ha sempre avuta. Qualche decennio fa, quelle mani e quelle spalle erano straordinariamente forti. Gli occhi sorridono ancora.

L’estate scorsa degli alpinisti famosi hanno provato a salire un “ottomila” da soli, senza portare il sacco a pelo, contando sulla solidarietà obbligata degli altri. E lei, Fritz Wiessner, a duecento metri dalla cima del K2 non si è slegato per andare in cima da solo?

Ero al massimo della forma, non ero mai andato così forte in montagna, non ci sono più andato. Non avrei avuto problemi a scendere di notte, sulle rocce potevamo scendere in corda doppia, i chiodi li avevamo. Però non mi sembrava una cosa giusta da fare, non avevo mai abbandonato un compagno. Ero certo che sarei tornato su l’indomani. Il rimpianto è arrivato più tardi.

Che cosa è successo in discesa?

Siamo scesi in corda doppia, e a Pasang sono caduti i ramponi di entrambi. Abbiamo passato un giorno di riposo all’ultimo campo, e ho preso il sole a torso nudo a 8000 metri, il tempo era incredibilmente bello! Abbiamo riprovato il 21 ma la neve era diventata ghiaccio, e senza ramponi era impossibile salire. Siamo tornati indietro, e lì è iniziato l’inferno.

L’inferno, mister Wiessner?

Sì, letteralmente. Al campo VIII c’era solo Dudley Wolfe, con pochissimi viveri. Siamo scesi in tre fino al VII, Wolfe è scivolato, per miracolo sono riuscito a fermare tutti e tre. Nemmeno al campo VII c’era niente da mangiare, e il mio sacco a pelo e quello di Pasang erano rimasti su al IX. Wolfe è rimasto lì ad aspettare, e noi abbiamo continuato a scendere. Un incubo.

Cosa avete trovato?

Niente sacchi a pelo al VI, al V, nemmeno al campo IV che era la base avanzata. Abbiamo dormito al campo II senza sacchi a pelo e senza cibo, siamo arrivati alla morena e al campo-base come fantasmi. Gli altri ci hanno guardato allibiti. Credevano che fossimo morti.

Cosa era successo, giù a valle?

Al momento non lo abbiamo capito. Sembrava che fosse colpa di uno sherpa che aveva perso la testa. Ho chiesto a Jack Durrance, l’unico altro forte alpinista del gruppo, e lui ha urlato “basta, basta, smettila con questa storia!” L’ho lasciato a Srinagar nel 1939, non l’ho più rivisto. Ho scoperto la verità solo a New York, in ospedale, ritrovando tra le mie carte un biglietto che Durrance mi aveva lasciato al campo II. In discesa, stravolto, l’avevo infilato in tasca senza leggerlo.

Cosa diceva, il biglietto?

“Congratulazioni per aver raggiunto la vetta, ho dato l’ordine di sgomberare i campi”. E’ stato un errore terribile. Il tempo è cambiato, io avevo un ginocchio rovinato, gli sherpa sono riusciti a raggiungere Wolfe solo dieci giorni dopo. Hanno iniziato a scendere, sono stati visti al campo VII, uno è sceso da solo e ci ha detto che Wolfe stava molto male. Gli altri sono spariti nel nulla.

Cosa è successo al ritorno? Ci sarà stata un’inchiesta…

Sì ma intanto era scoppiata la guerra, e le mie origini tedesche non mi hanno certamente aiutato. Sono stato interrogato anche dall’FBI. L’American Alpine Club ha fatto un’inchiesta, il risultato finale criticava me perché la spedizione era troppo leggera, ma non diceva una parola sugli errori degli altri. Nel 1941 ho dato le dimissioni dal Club.

Questa storia ha incrinato il suo amore per gli USA?

Per niente! Non era qualche invidioso che mi dava del nazista a poter cambiare la mia scelta. Sono arrivato in America nel 1929, appena laureato in chimica. Nel 1935 ho scelto di restare, non mi piaceva quello che stava succedendo in Germania. Intanto, nel 1932, ero stato al Nanga Parbat con la prima spedizione tedesca diretta da Willy Merkl. Quella sì, che era una banda di nazisti!

Lei arrivava dall’alpinismo di punta delle Dolomiti. Quanto era indietro, al suo arrivo, l’alpinismo americano?

Appena arrivato in America mi ha colpito l’incredibile quantità di cose da fare. Sulle Alpi si puntava agli “ultimi problemi”, in Canada e in Alaska c’erano decine di cime stupende e mai salite. Gli alpinisti erano pochi, separati da grandi distanze, ma non erano così indietro. Sulla cresta di Peuterey, nel 1928, avevo conosciuto Robert Underhill, il più forte alpinista di Boston. Al Bianco arrampicava con la guida, il grande Josef Knubel, ma in Connecticut scalava da primo, e aveva aperto delle vie di quinto superiore. Abbiamo arrampicato molto insieme.

In Europa a quel tempo l’alpinismo era uno sport popolare. In America interessava solo alle élite.

Questo è vero. Sono nato a Dresda nel 1900, ho iniziato ad arrampicare nella Svizzera Sassone, la regione dell’Elba, a 12-13 anni. Nel club alpino locale si incontravano operai e industriali, professionisti e ferrovieri, per la Germania prussiana di quegli anni era una cosa incredibile! Invece a Boston e a New York, quando sono arrivato negli States, l’alpinismo era uno sport borghese. I migliori erano tutti professori e studenti di Harvard.

Lei ha contribuito a un’apertura dal punto di vista sociale?

Non direttamente. Un contributo in questo senso l’ho dato scoprendo nel 1935 gli Shawangunks, una splendida zona di arrampicata a due passi da New York. Ho aperto decine di vie. Così vicina alla città, è servita a rendere l’arrampicata accessibile a tutti.

La barriera era psicologica o di soldi?

Forse entrambe le cose. Per fare della montagna non era necessario andare in Canada o sulle Alpi, però di fatto arrampicava solo chi poteva permettersi quei viaggi. In Europa le Alpi sono sulla porta di casa per decine di milioni di persone, sono una meta ovvia per il tempio libero. In America no, le montagne bisogna andarle a cercare. Gli alpinisti sono sempre stati considerati una minoranza un po’ svitata.

Lito Tejada Flores ha scritto che “l’alpinista americano è sempre stato un anarchico, spesso un eccentrico, a volte praticamente un emarginato”. Secondo lei è vero?

Non proprio. A Boston e a New York l’alpinismo era uno sport di élite, forse di eccentrici ma certo non di emarginati. In California invece giravano dei tipi strani, lì l’arrampicata non ha mai avuto barriere di reddito. In Wyoming, sui Tetons, c’era una situazione “alpina”, con molti alpinisti e ottime guide.

Mi racconti della Devil’s Tower, una delle sue avventure più famose.

L’ho scoperta nel 1936 tornando dai Tetons, ma non ci hanno dato l’autorizzazione per salirla. Sono dovuto andare a Washington, a chiedere un permesso speciale al National Park Service. Sono tornato l’anno dopo, con Bill House e Lawrence Coveney, ed è stata una delle mie salite più dure. Tutta in fessura, passaggi di VII grado, ho usato solo tre chiodi. Qualche anno prima dei cowboy locali erano saliti per un’altra fessura, piantando dei pali di legno. Era una vetta famosa, noi abbiamo avuto un pubblico enorme.

Lei è stato definito uno dei più forti arrampicatori in fessura di tutti i tempi.

Merito dell’arenaria dell’Elba, dove si arrampicava in fessura, ben oltre il sesto grado, già prima della Grande Guerra. Mi sono abituato a salire sempre in libera, non ho mai aperto una via con passaggi di artificiale, nemmeno sulle Dolomiti. Non mi piaceva, non mi sembrava giusto.

Che rapporto ha avuto con i californiani?

Ottimo, anche adesso. I Big wall in artificiale sono sempre stati solo una parte dell’arrampicata di Yosemite, anche lì c’è sempre stata tanta libera. Con Yvon Chouinard e Royal Robbins ho arrampicato spesso, e mi sono trovato benone. E poi, a Yosemite sono andato tardi. Prima, se avevo tempo a disposizione, preferivo le grandi montagne: i Tetons, le Cascades, le catene del Canada.

In Canada, nel 1935, lei ha compiuto la prima salita del Mount Waddington, una cima stupenda, e molto desiderata. Lei era in Europa per partecipare alla corsa alle Jorasses, è tornato, ha attaccato ed è arrivato in cima. Chris Jones, nella sua storia dell’alpinismo negli USA, sostiene che “la differenza tra Wiessner e i californiani stava nel fatto che, come sulle Alpi a quel tempo, Wiessner era disposto ad accettare i rischi, e a mettere in gioco la vita”.

Non è vero! Il Mount Waddington è stata una salita dura, e anche pericolosa. Ma io in vita mia ho sempre arrampicato in sicurezza, non sono praticamente mai volato.

Sempre sicuro anche sulle Dolomiti, negli anni del VI grado?

Sì. A me piaceva arrampicare veloce, da solo, non gareggiare per il “grande problema” del momento. Subito dopo la Grande Guerra, sul Wilder Kaiser, ho ripetuto da solo molte delle vie più difficili. Arrampicavo sul VI e sul VI+, ma già quindici anni prima, in Sassonia, Rudolf Fehrmann aveva fatto delle cose più dure. E mi piaceva andare veloce, slegato, su difficoltà minori. Nel 1921, le mie prime vie in Dolomiti sono state lo spigolo del Crozzòn di Brenta e la via classica della parete Sud della Marmolada.

Poi è venuta la Furchetta.

Beh, quella parete l’avevano tentata in parecchi. Sono arrivato sulle Dolomiti insieme a Felix Simon, ho aperto una bella via sulla Cima Canali, sulle Pale. Poi abbiamo salito la Furchetta. E’ stata la mia via più dura sulle Dolomiti, forse in quel momento era la più difficile in assoluto.

Lei preferisce definirsi un arrampicatore o un alpinista?

Un alpinista, senza dubbio. Certo, andavo molto bene su roccia…

Ancora negli anni Sessanta, qualcuno è rimasto a bocca aperta nel vederla salire e scendere slegato le vie degli Shawangunks.

Per me arrampicare è sempre stato una necessità fisica, una spinta prepotente. Anche adesso ho bisogno di fare quel poco che posso. Vado ogni anno a Dresda, gli attacchi delle vie sono vicini alla strada, ho più difficoltà a camminare che a scalare. Quando vado a Monaco arrampico con il mio amico Dietrich Hasse, un altro che invecchia bene, che a più di sessant’anni ha salito il Nanga Parbat. Anche Pit Schubert non è un ragazzino…

In Germania, nelle due Germanie, la conoscono in molti?

Sì, senza dubbio. A Dresda, che oggi è in Germania orientale, sono ancora popolare. E’ una città che amo, anche se la mia famiglia, che era benestante, con il regime comunista ha perso tutto. Però i giovani alpinisti mi salutano tutti, e questo mi fa molto piacere.

E l’America? Lì i miti si bruciano in fretta

E’ vero, ma negli USA il grande pubblico non mi ha mai conosciuto. Io sono sempre andato in montagna per divertirmi, non ho mai pensato di vivere di alpinismo. Le sponsorizzazioni non c’erano ancora, non erano i tempi di Messner.

Lei cosa pensa di Reinhold?

All’inizio ero un suo grande ammiratore. Abbiamo discusso più volte. Sono convinto che la mia avventura del 1939 sul K2, il fatto che io a 8400 metri di quota fossi perfettamente lucido e in grado di arrampicare sul V grado, abbia influito su quello che lui ha poi fatto sull’Everest e altrove. Adesso mi fa venire i brividi. E’ troppo, troppo…

A proposito del K2, lei ha mai avuto contatti con Ardito Desio e la spedizione italiana del 1954?

Sì, prima e dopo la loro salita. Prima ho spedito loro la documentazione che avevo, Compagnoni e Lacedelli sono passati sulle rocce dov’ero salito io, e più in alto hanno trovato della neve facile.

Poi li ha anche incontrati, no?

Sì. Nel 1955, l’anno dopo la vittoria italiana sul K2, sono andato a sciare al Sestrière, e sono venuti a trovarmi un po’ tutti, compreso il professor Desio. Qualcuno mi ha detto “sarebbe stato bello avere lei come capo-spedizione”. Questo mi ha fatto tornare fuori il rimpianto. Se avessi avuto un gruppo più forte sarei arrivato in cima certamente. Di Desio si può dire tutto, però ha vinto, è stato un superbo organizzatore.

Gli alpinisti europei conoscono poco l’America. Cosa consiglierebbe a chi traversa l’Atlantico per la prima volta?

Il primo consiglio è di girare molto, l’America è piena di vette e pareti. Nell’Est sceglierei gli Shawangunks e le White Mountains del Connecticut, a metà strada tra Boston e New York. Poi le Black Hills del Dakota, quelle di Custer e del Little Big Horn. Ci sono delle splendide torri di porfirite, l’arrampicata è elegante, non c’è molta gente.

E le torri di arenaria del deserto?

Certamente la Devil’s Tower, lì c’è l’arrampicata in fessura più bella del mondo. La mia via del 1937 è molto dura, ma quella aperta un anno dopo da Ed Drummond è di V e V+, l’ho ripetuta qualche anno fa, è unica. Lascerei stare invece le torri della Monument Valley e del Canyon de Chelly, come il Totem Pole e la Spider Rock. Sono nelle riserve indiane, e loro non amano che ci si arrampichi.

Resta l’Ovest. Yosemite e non solo?

Certamente, e non sono per i Big wall. Le vie più brevi, soprattutto le vecchie vie di John Salathé, sono magnifiche. E poi le grandi montagne del Canada, spesso davvero magnifiche. Certo, chi ha le Alpi a portata di mano da casa non è detto che voglia viaggiare per quelle.

Non ho più spazio, Mister Wiessner. Quali sono le sue lezioni, l’eredità che lascia al mondo degli alpinisti? L’arrampicata libera sempre? La possibilità di salire senza ossigeno a 8400 metri?

Sì, senza dubbio. E poi la tranquillità, la scioltezza. Ho sempre arrampicato per divertimento, mi sono sempre divertito in montagna. Anche adesso, sulle poche cose che riesco ancora a fare.

St.-Paul-de-Vence, febbraio 1987

Pochi mesi dopo questa chiacchierata in una Provenza invernale e piovosa, il grande e sorridente Fritz Wiessner se n’è andato nella sua casa di Stowe, in Vermont. Non ho molto da aggiungere a questa intervista, se non che è stato un grande onore conoscerlo.

Mi sono ricordato di quella chiacchierata quando sono ripassato da St.-Paul-de-Vence qualche anno dopo, in una giornata di sole. E quando ho girato un documentario a Dresda, città bellissima e solenne, rinata dopo le bombe del 1945, i cupi decenni della RDT e la riunificazione della Germania.

Poi sono andato nella Svizzera Sassone. Era luglio, faceva un caldo assassino, e sui torrioni di arenaria a picco sulle acque dell’Elba non arrampicava nessuno. Tra le rocce più alte, accanto alla lapide e al ponte che ricordano re Federico Augusto di Sassonia, ho mormorato una preghiera laica per Herr Fritz.

Commenti recenti