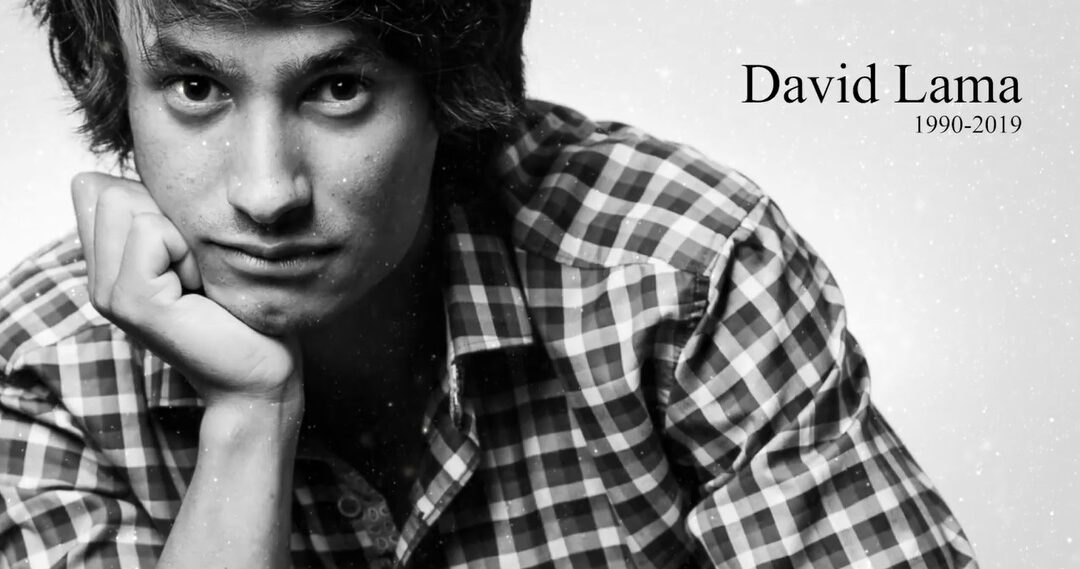

Ogni morte in montagna è un dolore. Ma la fine di David Lama, ucciso da una valanga il 16 aprile 2019 sull’Howse Peak, una vetta del Canada canadese, insieme al connazionale Hansjörg Auer e allo statunitense Jess Roskelley, è stata particolarmente dolorosa. E non solo perché David sia stato uno straordinario campione dell’alpinismo, capace di lasciare il segno nelle gare di arrampicata come sul granito del Cerro Torre.

Anche Hansjörg, che ho conosciuto e intervistato all’ultimo Festival dell’Aquila, è stato un alpinista grandissimo, come dimostra la sua salita solitaria del “Pesce”, sulla parete Sud della Marmolada. Ma David Lama, che avevo incontrato nel dicembre del 2016 a Innsbruck, era anche un simbolo di convivenza e di pace, in un mondo che ne ha disperatamente bisogno.

Oltre suo alpinismo, e alla sua semplicità, in David Lama mi ha affascinato il suo essere figlio di un nepalese e di un’austriaca, il suo essere quindi un cittadino del mondo. In un’Europa che vive tempi difficili (oggi molto più di otto anni fa), dove l’immigrazione crea disagio, il terrorismo fa paura, e la voglia di chiudersi e di innalzare muri è diffusa, il suo essere un cittadino del mondo erano un segno di speranza.

Ho pubblicato la mia chiacchierata con David Lama, in versioni leggermente diverse, su “Montagne 360°”, che a quel tempo era la rivista del CAI, su “In movimento”, supplemento del quotidiano “Il Manifesto” e nel mio libro “Incontri ad alta quota”, pubblicato da Corbaccio. Alla domanda “dentro di te ti senti più austriaco o più nepalese?”, David ha risposto “non mi sento né austriaco né nepalese, sono me stesso!”. Grazie di cuore.

Il più forte giovane alpinista del mondo (e per molti il più forte in assoluto) ha in tasca un passaporto austriaco, e vive ai piedi delle montagne del Tirolo. Passeggiando per le vie di Innsbruck, ma anche di Salisburgo e Vienna, il suo sorriso e la sua grinta campeggiano in centinaia di cartelloni pubblicitari.

L’immagine di David, anche al di qua del Brennero, pubblicizza abbigliamento e materiale tecnico della svizzera Mammut e di altre case. Il main sponsor delle sue spedizioni è però l’austriaca Red Bull, un colosso che non promuove adrenalina e avventura solo attraverso la Formula Uno.

Nelle vene di David Lama non scorre solo sangue tirolese. Suo padre è uno sherpa di Phaplu, un villaggio a una settimana di cammino dai piedi dell’Everest. Suo nonno era un monaco in Tibet, e ha scavalcato le montagne per dirigersi a sud. Il cognome Lama viene da qui.

Sono passati quattro anni, ma il Cerro Torre in libera resta la tua salita più famosa. Cosa significa per te oggi?

Il Torre ha segnato una svolta nella mia vita. Ci sono andato per la prima volta nel 2009, ero un ragazzino che arrivava dalle gare di arrampicata, quella montagna enorme e corazzata di ghiaccio era una sfida pazzesca. Però a me le sfide piacciono, e alla terza spedizione ce l’ho fatta.

Sei stato il primo a salire sul Torre in arrampicata libera. Pochi giorni prima il canadese Jason Kruk e lo statunitense Hayden Kennedy hanno spezzato i chiodi a pressione piantati nel 1970 da Cesare Maestri, rendendo l’impresa ancora più dura.

I passaggi più difficili sono stati di 7b, l’ottavo grado della scala classica. un grado su cui normalmente sono a mio agio. Ma sul Torre contano anche il freddo, il vento, l’esposizione, la storia.

Sei volato?

Sì, più volte, nel tratto centrale della via, sotto alle Iced Towers, e Peter Ortner mi ha tenuto senza problemi. Mi sono protetto con dadi, friend e chiodi, sono riuscito al quarto tentativo. L’esperienza in falesia, dove volare è normale, mi ha aiutato moltissimo.

Hai avuto paura di farti male?

Certo! Non sapevo se gli ancoraggi avrebbero tenuto, potevo urtare uno spuntone, avevo le piccozze agganciate all’imbrago… Sullo Headwall, il muro finale, ho dovuto affidarmi a un masso alto sei o sette metri, che sembrava potersi staccare. Ha tenuto.

Hai cambiato la storia del Cerro Torre. E quella montagna, immagino, ha cambiato te.

Certo! Per due anni e mezzo il Torre è stato al centro della mia vita e dei miei pensieri. Per affrontarlo e per salirlo con lo stile che volevo sono dovuto cambiare io.

Per te rinunciare a un obiettivo è difficile?

No. Sono un professionista, non mi vergogno di fallire, se non ce la faccio o se la via non è in condizioni torno a casa. Sono un privilegiato, i miei sponsor pagano le mie spese comunque. Chi non ne ha, e vuole riuscire a tutti i costi, a volte accetta dei rischi eccessivi.

Reinhold Messner negli anni Ottanta faceva lo stesso discorso… Sei sicuro che i tuoi eventuali fallimenti non siano un problema per gli sponsor?

Sì, ne sono sicuro. A me piacciono le spedizioni difficili, la mia immagine è questa. Gli sponsor lo capiscono e lo apprezzano, mi aiutano anche quando è chiaro dall’inizio che le possibilità di successo sono poche.

Puoi raccontarmi le tue spedizioni più recenti?

Nel 2016 con Hansjörg Auer e Alex Blümel abbiamo tentato la cresta Sud est dell’Annapurna III, 7555 metri. Siamo arrivati a quota 6550, era freddissimo, l’arrampicata era molto difficile, poi il tempo si è messo al brutto.

E il Lunag Ri?

E’ una cima di 6907 metri, nel Khumbu. L’ho tentata nel 2015 e nel 2016, con lo statunitense Conrad Anker. La prima volta siamo partiti troppo leggeri, senza tenda, sacchi a pelo e fornello. La seconda Conrad ha avuto un infarto in parete, sono riuscito a calarlo e a farlo portare in elicottero a Kathmandu. Ho ritentato da solo, ma non ce l’ho fatta.

C’è una montagna che può prendere il posto del Cerro Torre nei tuoi sogni?

Sì. E’ il Masherbrum, 7821 metri che si affaccia sul ghiacciaio Baltoro, in Pakistan. La parete Nord-est è magnifica e incredibilmente difficile. La parte alta è un muro di granito che ricorda El Capitan, in California. Più in basso ci sono dei canaloni estremamente pericolosi. Ho tentato due volte, con Hansjörg Auer e Peter Ortner, vorrei tornare. Ma per passare dalla cresta alla parete devi rischiare la vita.

Non abbiamo parlato delle Alpi. Cosa ti piace? Hai aperto vie importanti?

Vado su ogni genere di terreno, dalle grandi vie moderne in arrampicata libera alle classiche su ghiaccio e misto. Prima del Torre ho ripetuto in libera Paciencia, un capolavoro di Ueli Steck e Stefan Siegrist sulla parete Nord dell’Eiger, con un passaggio di 8a e lunghi tratti di 7b e 7c. Ho aperto solo una ventina di vie in montagna, altrettante grandi vie di falesia, e una cinquantina di vie di arrampicata sportiva. Oggi c’è una inflazione di vie nuove!

Nella tua formazione hai avuto dei modelli, degli eroi?

Nessun eroe, e nella vita si impara da molte persone. Mi ha impressionato Ang Dami Sherpa, una ragazza del Khumbu, che ha vinto l’Ultramarathon dell’Everest, e subito dopo si è messa ad allattare al seno il suo bambino.

In Europa oggi c’è molto razzismo, e tu non sei un austriaco alto e biondo. Hai avuto episodi spiacevoli?

Qualcuno sì, ma nulla su cui poi non sia stato possibile sorridere.

Che rapporto hai con il Nepal?

Mio padre e nato a Phaplu, a sud dell’Everest. Ci sono andato per la prima volta a sei anni, ho avuto subito la sensazione di essere tornato a casa.

Che atteggiamento hanno gli sherpa, e i nepalesi in genere, nei tuoi confronti? Per loro sei un alpinista straniero come gli altri o c’è qualcosa di diverso?

I nepalesi e gli sherpa non mi trattano come gli altri europei e americani. Sanno che sono bravo e famoso, sanno che per metà sono uno di loro, e questo li rende orgogliosi. E’ una bella sensazione.

Come comunichi a Kathmandu e nel Khumbu? Parli il nepali o lo sherpa?

No, nessuno dei due.

Dentro di te ti senti più austriaco o più nepalese?

Non mi sento né austriaco né nepalese, sono me stesso!

Commenti recenti